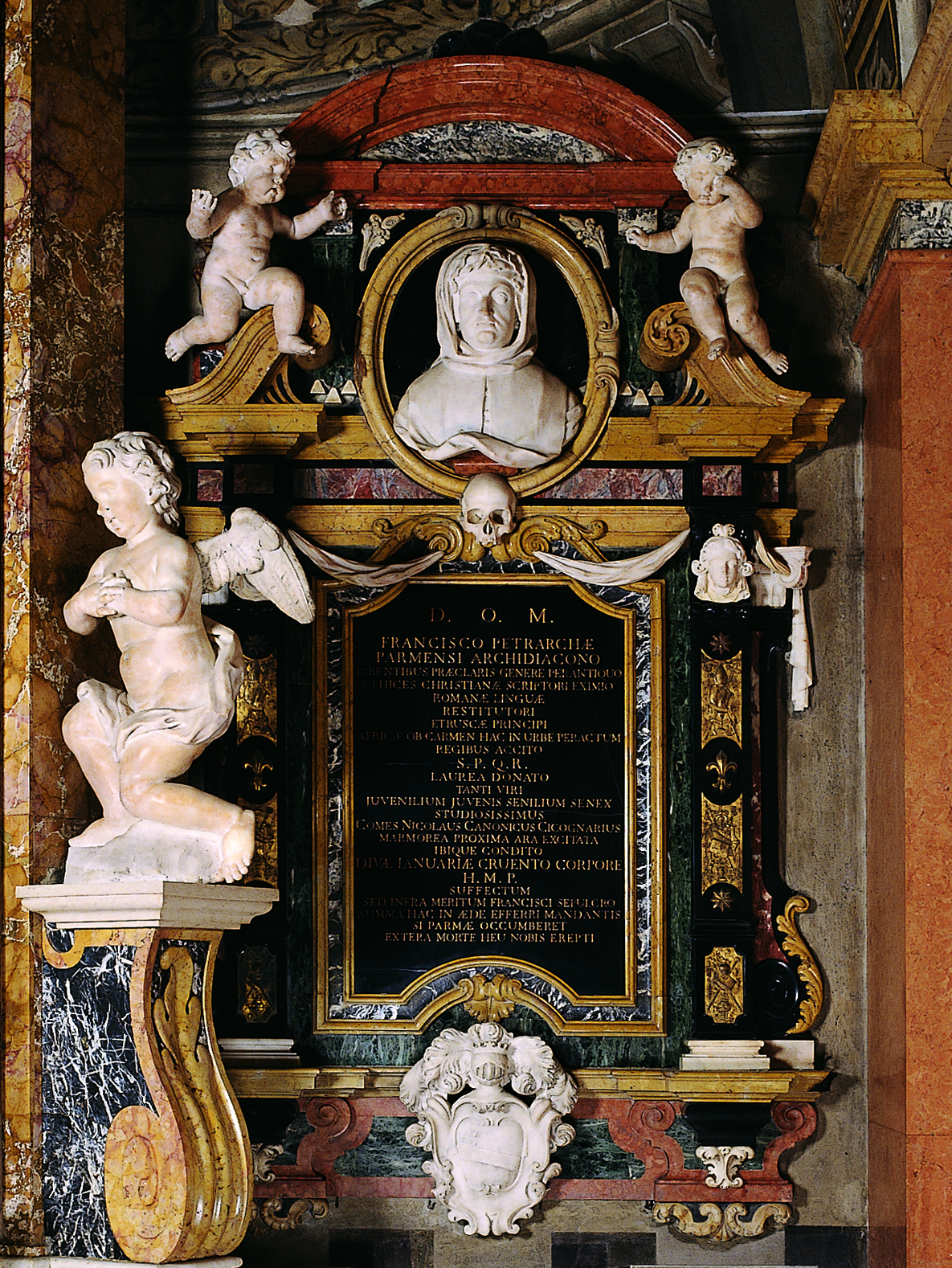

In Campidoglio, il giorno 8 aprile del 1341 il senatore Orso degli Anguillara incorona a Poeta con la corona d’alloro e secondo le consuetudini degli antichi Francesco Petrarca (1304-1374) per la sua opera in latino Africa. Nel maggio 1341 in un’atmosfera trionfante Petrarca arriva a Parma dall’amico Azzo da Correggio (1303-1362) che lo ospita nel castello di Guardasone e nella residenza estiva di Selvapiana, non lontano dal castello di Canossa, e a lui Petrarca dedica una canzone e alcuni scritti, tra cui il trattato latino De remediis utriusque fortunae. Non è questa l’unica occasione nella quale Petrarca è a Parma, perché nel dicembre 1343 proveniente da Napoli viene ad abitare in una casa in città in Borgo San Giovanni e qui rimane fino al febbraio 1345. Altre fugaci presenze di Petrarca a Parma si registrano con la sua nomina a canonico (1346) e poi arcidiacono (1348) della Cattedrale e grazie ai buoni rapporti instaurati con il nuovo signore della città Luchino Visconti (1292-1349) e infine nel 1351 con il suo governatore Paganino da Bizzozzero (1300 c.-1349). Francesco Petrarca è quasi di casa a Parma, tanto che in un suo testamento dà disposizioni per la sepoltura qui nel caso la morte lo avesse colto in questa città. A Parma Petrarca diviene anche noto per le sue abitudini alimentari sulle quali lo intervistiamo.

Gentile Poeta lei è conosciuto per non offrire lauti banchetti e dice che mangiando poco e in maniera semplice vive meglio degli imitatori di Apicio con i loro squisitissimi piatti, conviti e scorpacciate, nemiche della moderazione e della buona educazione. Lei ama stare in intimità con gli amici e mai per sua scelta mangia da solo. In questa Parma ricca di tanti buoni cibi, quali più apprezza?

Mi è facile risponderle, dicendo che anche qui non ho mangiato, ma divorato un ottimo melone, senza farne parte con nessuno, uva, fichi, noci, mandorle sono per me vere delizie. Mi piacciono i pesciolini di fiume e i succosi grappoli dell’uva dei colli pieni di viti, i fichi dolcissimi e l’acqua fresca appena attinta dal cuore delle sorgenti. Particolarmente apprezzo quindi i cibi prodotti nelle boscose zone collinari e appenniniche con i loro frutti naturali.

Riguardo a questi ultimi è vero che lei, come corre voce, apprezza anche certi tuberi che nascono sottoterra, graditi forse più ai porci che non agli uomini e che a loro faccia anche cenno in un sonetto in lingua volgare che ha inviato ai suoi amici?

Non nego, anzi ho anche scritto che a me piacciono semplici mense e rustici cibi contadini, e che almeno nella moderazione nel mangiare vado d’accordo con Epicuro, secondo il quale il massimo della voluttà ch’egli tanto loda sta nelle verdure dell’orto. Non ch’io rifiuti qualcosa di più ghiotto, purché mi si presenti assai raramente e sia passato molto tempo tra una volta e l’altra. Per quanto riguarda i tuberi sotterranei al quale lei allude, nell’XI sonetto del mio Canzoniere, voglio precisare che ho usato un linguaggio allegorico, come in uso oggi con la nuova lingua che ha tanto successo. Fin dall’antichità si crede che questi misteriosi frutti sotterranei nascano dai fulmini scagliati da Giove, soprattutto tra aprile e maggio, quindi sotto il segno zodiacale del Toro, animale prediletto da questo dio, per poi crescere arrivando a maturità nell’autunno, stagione propizia alla loro raccolta. Se i raggi del Toro sulla terra – come scrivo nel mio sonetto – le rive e i colli di fioretti adorna, dentro la terra aggiungo dove già mai non s’aggiorna, / gravido fa di sé il terrestro umore, / onde tal frutto e simile si colga. Il terrestro umore è il tubero al quale lei fa riferimento.

Lei è un grande conoscitore dell’antichità e del mondo nel quale stiamo vivendo. Come giudica e usa questi misteriosi tuberi parmigiani?

Gli antichi e in modo speciale i romani con il loro cuoco Apicio erano ghiotti dei frutti sotterranei aromatici tanto da pagarli a peso d’oro e denominarli tuber. Nei secoli passati e con il capriccio, se non la mania, di usare spezie esotiche, questo frutto è stato dimenticato dalla cucina signorile, ma non da quella rustica e contadina, particolarmente attenta ai segni portati dagli animali, come i cani e i maiali selvatici e domestici, smaniosi ricercatori e mangiatori di questo frutto. Frutto misterioso, che da qualche tempo inizia ad essere utilizzato non solo da rustici, indicandolo con il termine terrae tuffolae, contrattosi nel volgare tartuffole, che ho avuto modo di conoscere anche nei miei viaggi e che trovo nelle montagne di questo territorio parmigiano sotto forma di tuberi dalla scorza dura e rugosa e di un delizioso aroma che uso come spezia gentile al posto dell’aglio e della cipolla dei villici e delle spezie esotiche usate più come segno di ricchezza che per il loro gusto.

Nel ringraziare per questa intervista, mi può dire dove ha conosciuto i tartuffoli parmigiani da lei tanto apprezzati se non amati?

Ho avuto modo di conoscerli soprattutto durante i miei soggiorni al castello di Guardasone e nella residenza di Selvapiana, quando mi è stato detto che i migliori, se non speciali, sono quelli che si raccolgono nelle zone particolarmente boscose dei primi rilievi appenninici percorsi dal fiume Baganza, dove l’antico romano Callistus aveva fondi agricoli e che in questi tempi è ricco di castelli via via posseduti dai Pelavicino o Pallavicino, Fieschi e Ottobono. (N. d. I. – Territorio del comune di Calestano (PR) e piccolo abitato di Fragno dove ancora dopo settecentocinquanta anni si raccoglie il Tartufo uncinato di Fragno (Tuber uncinatum Cathin) riconosciuto da una legge del 1991 come specie autonoma).