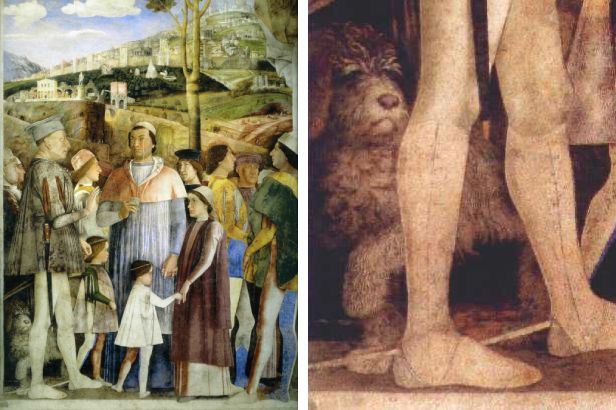

Siamo nel Castello di San Giorgio di Mantova dove nel torrione nord-est Andrea Mantegna (1431-1506) tra il 1465 e il 1474 realizza il capolavoro della Camera degli Sposi e nell’affresco dell’Incontro, ai piedi del marchese Ludovico Gonzaga, raffigura un cane con la nitida, chiara ed inequivocabile figura di un Lagotto, per il suo pelo riccio, altezza, mantello bianco sporco con la testa marrone, attaccatura delle orecchie, espressione del muso di questa razza. Un Lagotto che per la sua posizione è di famiglia, ma sappiamo anche che nelle zone del mantovano, lungo le golene del Po si trova anche il tartufo bianco Tuber magnatum. Per questo non manchiamo d’intervistarlo.

Fedele signor Lagotto, così la chiamo perché da lungo tempo lei fa parte della famiglia umana, come dimostra la sua presenza nella scena dell’Incontro affrescata da Andrea Mantegna unitamente all’affetto che i signori di Mantova nutrono per i loro cani, dai loro nomi e da piangerne la morte con sepolcri, epitaffi e versi commemorativi. Come si trova nella posizione di ausiliare nella ricerca del prezioso tartufo?

Le rispondo subito confermando che da molto tempo in questa pianura percorsa dal Grande Fiume Po i miei lontani antenati, probabilmente fin dal tempo degli Etruschi, sono entrati a far parte della famiglia umana, aiutando al recupero delle prede nelle lanche paludose e poi in tempi successivi sulla terra ferma a scovare gli odorosi tartufi. Non sono con lei d’accordo e con molti altri, quando mi definiscono ausiliare perchè sono io, come altri animali, determinante nella ricerca del tartufo da parte dell’uomo, che da solo, soprattutto oggi con il suo limitato olfatto, non ne sarebbe capace.

Nello scusarmi del mio errore, la prego di volermi meglio spiegare quella primogenitura animale che mi pare lei vuole sostenere.

È, questa, una storia molto lunga e complessa che mi è stata tramandata e che in rapida sintesi riassumo. Miliardi di anni fa la vita sorta dal mare invade le prime terre emerse con quelli che ora sono divenuti i funghi microscopici o miceti. Questi con le loro lunghe e intrecciate ife si propagano per stretta contiguità e creando l’humus permettono la nascita e sviluppo delle piante. Passano altri tempi quasi infiniti fino all’arrivo degli animali che liberamente si spostano sulla terra e nell’aria, una preziosa opportunità che i primigeni miceti non si lasciano sfuggire. I miceti con le loro spore, vagamente simili ai semi delle piante, le affidano agli animali per la dispersione e quindi diffusione e successo della loro specie operando con due modalità. Una parte dei miceti affidano le loro spore al vento ma soprattutto ad animali che attirano con organi appositamente costruiti. Una parte dei miceti fa questo con organi ricchi di forme, colori e aromi che escono dalla terra e che saranno poi chiamati funghi. Altri miceti invece attirano gli animali creando organi ricchi di aromi e che ora conosciamo come funghi ipogei o tartufi. Animali che nei primi lontani tempi geologici sono insetti, poi seguiti da altri come i dinosauri e poi uccelli e infine mammiferi, quali siamo noi cani, maiali e ultimi arrivati gli uomini. Questi, quindi, non sono i primi ma gli ultimi e certamente è da noi animali che l’uomo ha imparato a conoscere e poi amare i tartufi per il loro aroma.

Non discuto su quanto mi dice, ma quale è la composizione di questi aromi che stabiliscono anche un rapporto tra uomo e animali?

I tartufi sono noti per il loro aroma intenso e complesso, che varia a seconda della specie e che è in gran parte inesplorato perché la chimica del tartufo è composta da diversissime molecole che contribuiscono a formare i diversi profili aromatici distintivi. Siamo ancora agli inizi della sua conoscenza chimica e uno dei composti più noti è il 2,4-ditio-3-pentil-1,3-ossido, responsabile dell’aroma del tartufo nero (Tuber melanosporum), altre molecole dell’aroma dei tartufi più noti sono alcoli (1-octen-3-olo, 3-metilbutano-1-olo e 2,4-dimetilciclopentano-1,3-dione), il dioctilftalato e aldeidi (ottanal e nonanal). Molti altri composti volatili sono presenti nei tartufi e la loro combinazione varia a seconda della specie di tartufo, delle condizioni di crescita e del grado di maturazione. Per attrarre gli animali aiutando la dispersione delle spore e favorire così la loro riproduzione, i tartufi emettono composti chimici volatili che influenzano il comportamento dei mammiferi (feromoni): Androstenone e Androstenolo, molecole attrattive come alcuni terpeni (β-cariofillene e limonene) e alcuni acidi grassi volatili.

Grazie per il molto complesso quadro, ma quel è il legame che l’uomo stabilisce con il maiale e il cane?

Anche qui dobbiamo affrontare un serie di questioni e problemi legati al tipo di società. Una prima questione è chi ha iniziato per primo, l’uomo o l’animale, ma l’opinione più diffusa è che sia stato l’animale che ha insegnato all’uomo l’esistenza dei tartufi. Fin dai tempi preistorici in una cultura umana di caccia e raccolta, quando il cane, ancora in parte lupino, si associa ai cacciatori, questi, mentre lo vedono scavare e trarre dalla terra il tartufo se ne impossessano e imparano ad apprezzarne le caratteristiche in una ancora embrionale gastronomia. Non è da escludere che nello stesso periodo la donna raccoglitrice veda file di insetti che si dirigono dove il tartufo è sepolto e che siano interessate a questo particolare odorosissimo tubero.

In tempi successivi ogni tipo di cultura umana determina la scelta dell’animale al quale associarsi nella ricerca dei tartufi. Nella cultura medievale del bosco, l’animale è il suino, selvatico, semi-selvatico o domestico, che l’uomo agricolo e boscaiolo usa nella ricerca dei tartufi. Nella cultura rinascimentale, dove la caccia è privilegio dei signori accompagnati dai loro cani, sono questi che trovano i tartufi ed ancora oggi Bracchi, Spinoni, Pointer, Grifoni, Springer spaniel inglese, Epagneul breton sono usati per la ricerca dei tartufi. Con il decadere della caccia e con l’ascesa di una cultura borghese è il cane familiare usato nella ricerca dei tartufi, se dotato di olfatto fino e se dimostra di essere portato per questa cerca. Di quanto ora detto e come cane di razza, sono testimone anch’io Lagotto Romagnolo.

Fedele Signor Lagotto, vuole meglio tratteggiare quanto ora detto?

Certamente ma solo alcuni cenni. La mia lontana origine è quella di un cane da riporto d’acqua, come indica anche il mio nome in lingua romagnola nella quale Càn Lagòt è il cane da acqua usato nelle lagune e peschiere della città di Comacchio dove i valligiani per il riporto della selvaggina usavano dei cani bianchi dal pelo folto e riccio miei antenati. Per le mie caratteristiche entro facilmente nella famiglia non solo dei pescatori e dei contadini, ma anche nobili, con due esempi. Tra 1465 e il 1474 Andrea Mantegna a Mantova nel Castello di San Giorgio per Ludovico II Gonzaga affresca la Parete dell’Incontro parte della famosa Camera degli Sposi nella quale sono raffigurato. Un secolo e mezzo dopo, nel 1627, Paolo Antonio Barbieri (1603-1649), fratello minore del Guercino (Giovanni Francesco Barbieri, 1591-1666), dipinge un quadro dove lo rappresenta assieme alla madre, Elena Ghisellini, unitamente a un lagotto indicato dal fratello come per dire “c’è anche lui”. Nel quadro, dipinto a Parma, ben visibile è la malformazione all’occhio destro, all’origine del soprannome del fratello, un dettaglio che in altri ritratti più ufficiali si tendeva a mitigare. Aggiungo che sono diventato un cane di famiglia molto popolare per il mio temperamento affettuoso, gioioso e socievole, intelligenza che mi rende facile da addestrare, versatilità di stili di vita e di attività, e tra queste anche la ricerca del tartufo.

Fedele Lagotto, come può affermare che il quadro al quale fa riferimento sia stato dipinto a Parma?

Di assoluta importanza è il mio collare: una fascia rossa sulla quale è riportato lo stemma araldico dei Farnese di Parma, decorato con bianchi gigli. Una famiglia, quella parmense, per la quale Guercino porta a compimento il ciclo di affreschi della cupola nel Duomo di Piacenza, un lavoro inizialmente commissionato al pittore lombardo Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone (1573-1626) ma subito interrotto per l’improvvisa morte di quest’ultimo nel 1626. La messa in bella vista dello stemma non è certamente casuale ma deve testimoniare che di tratta di un prezioso dono al Guercino come ringraziamento per la realizzazione della committenza dei duchi Farnese, che negli anni 1626-1627 governano Piacenza e Parma. Un Lagotto che quasi certamente deriva da quelli che anche a Parma hanno i Farnese come amici familiari e anche per la ricerca dei tartufi presenti nei loro territori parmigiani, come già Petrarca e Baiardi avevano scritto in versi.

Gonzaga e Farnese: indubbiamente lei è entrato nel mondo delle grandi famiglie nobili italiane e sono sicuro che non sono le uniche. Come questo è avvenuto?

Non faccio mistero nel dire che ho molte doti. Sono di piccola taglia, non ingombrante, ho un mantello di pelo folto e riccio gradevole da accarezzare, mi reputo intelligente, rapido ad apprendere e soprattutto so rendermi simpatico a tutti i componenti della famiglia. Le signore e i bambini possono con me dilettarsi e giocare, i signori portarmi con loro caccia e prestarmi ai villici per la ricerca dei tartufi. So rimanere tranquillo e anche per questo sono un buon soggetto per i pittori di Corte.

Ringraziandola di quanto mi ha detto, perchè si ritiene particolarmente adatto a scovare i tartufi?

Per diverse ragioni. Ho un olfatto sviluppato che mi consente di individuare i tartufi sotterranei con grande precisione, sono intelligente e facilmente addestrabile per imparare a riconoscere l’aroma dei tartufi e a segnalarli al mio conduttore, ho un temperamento equilibrato e una buona predisposizione al lavoro, sono resistente e adattabile a diversi tipi di terreno. Non da ultimo ho una natura affettuosa e una grande capacità a legarmi con le persone e anche per questo sono contento che con la mia attività tartuficola porto un buon contributo alla gastronomia parmigiana.